치킨 게임

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

치킨 게임은 두 명의 운전자가 서로를 향해 돌진하는 상황을 묘사하며, 먼저 핸들을 꺾는 쪽이 패배하고, 양쪽 모두 꺾지 않으면 충돌하는 게임이다. 게임 이론에서는 각 플레이어의 선택에 따른 보수 행렬을 통해 분석하며, 죄수의 딜레마와 유사하지만 상대방의 선택에 따라 최적 전략이 달라진다는 차이점이 있다. 치킨 게임은 다양한 규칙으로 진행될 수 있으며, 핵전쟁 벼랑 끝 전술에 비유되기도 한다. 게임 이론적 분석을 통해 내쉬 균형을 도출하며, 매-비둘기 게임과 관련이 깊다. 현실에서는 메모리 반도체 시장 경쟁, 핵무기 경쟁, 국제 관계, 경제 등 다양한 분야에서 사례를 찾아볼 수 있으며, 프로젝트 관리 분야의 "스케줄 치킨"과 같은 상황에도 적용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 진화 게임 이론 - 진화적으로 안정한 전략

진화적으로 안정한 전략(ESS)은 존 메이너드 스미스와 조지 R. 프라이스가 정의한 개념으로, 게임 이론을 행동 진화에 적용하여 경쟁 환경에서 안정적으로 유지될 수 있는 전략을 설명하며, 생물학적 진화 및 사회 과학 분야에서 활용된다. - 진화 게임 이론 - 문화적 집단 선택

문화적 집단 선택은 집단 간 경쟁, 협력, 인구 통계적 요인에 따라 문화적 관행이 확산되고 변화하는 과정을 설명하는 이론으로, 모방 학습, 언어 기호, 공동 관심, 명성 편향 등의 메커니즘을 통해 집단 내 행동과 가치를 전파하고 유지하며, 역사적 자료, 설문 조사, 실험 연구 등으로 검증된다. - 비협력 게임 - 제로섬 게임

제로섬 게임은 한쪽의 이익이 다른 쪽의 손실을 의미하는 게임으로, 협상을 통해 이익을 늘릴 수 없으며, 바둑, 장기, 도박 등이 예시로 제시된다. - 비협력 게임 - 죄수의 딜레마

죄수의 딜레마는 게임 이론의 한 유형으로, 두 용의자가 서로 배신하는 선택을 하여 둘 모두에게 더 나쁜 결과가 초래되는 상황을 묘사하며, 내쉬 균형, 파레토 효율성과 관련되어 다양한 분야에서 활용된다. - 수학 - 회귀 분석

회귀 분석은 종속 변수와 하나 이상의 독립 변수 간의 관계를 모델링하고 분석하는 통계적 기법으로, 최소 제곱법 개발 이후 골턴의 연구로 '회귀' 용어가 도입되어 다양한 분야에서 예측 및 인과 관계 분석에 활용된다. - 수학 - 수학적 최적화

수학적 최적화는 주어진 집합에서 실수 또는 정수 변수를 갖는 함수의 최댓값이나 최솟값을 찾는 문제로, 변수 종류, 제약 조건, 목적 함수 개수에 따라 다양한 분야로 나뉘며 여러 학문 분야에서 활용된다.

2. 게임의 규칙 및 기본 원리

치킨 게임은 두 명의 참여자가 서로를 향해 돌진하는 상황을 묘사하며, 먼저 핸들을 꺾는 쪽은 '겁쟁이(chicken)'가 되어 패배하고, 양쪽 모두 꺾지 않으면 충돌이라는 파국적인 결과가 발생한다.[2] 이는 두 당사자가 자존심 때문에 물러서지 않고 대결하는 상황에 대한 비유로도 사용된다.

게임 이론에서는 각 플레이어의 선택에 따른 보수 행렬을 통해 치킨 게임을 분석한다. "협조"는 핸들을 꺾는 선택, "배신"은 직진하는 선택을 의미한다. 보수 행렬은 다음과 같다.

위 모델에서 각 플레이어는 게임 시작 전에 자신의 선택을 결정해야 하며, 게임 시작 직후 상대방의 행동을 확인하더라도 처음에 결정한 선택을 반드시 수행해야 한다.

치킨 게임은 죄수의 딜레마와 유사하지만, 최적 전략이 상대방의 선택에 의존한다는 점에서 차이가 있다. 죄수의 딜레마에서는 상대방의 행동과 관계없이 항상 최적의 행동이 존재하지만, 치킨 게임에서는 상대방의 행동을 예측하는 것이 중요하다.

버트런드 러셀은 치킨 게임을 핵전쟁의 벼랑 끝 전술에 비유하기도 했다.[2]

2. 1. 다양한 규칙

이유 없는 반항에서처럼 두 명의 플레이어가 절벽을 향해 각자의 차를 몰고 동시에 달려가, 먼저 운전석에서 뛰어내린 사람이 '겁쟁이'로 간주되는 규칙이 대표적이다.[3] 그 외에도 다음과 같은 규칙들이 설정될 수 있다.- 결승선을 얼마나 빨리 통과하는가. 그러나 결승선 너머에 벽이나 절벽이 있어, 너무 빨리 통과하면 멈출 수 없으므로 그것이 핵심이다.

- 설정된 결승선을 넘으면 (혹은 벽에 부딪히거나 절벽에서 떨어지면) 패배.

- 먼저 브레이크를 밟는 쪽이 패배 (공포에 대한 인내심 비교).

- 경주자가 기절하면 패배.

- 경주자가 사망하면 패배.

3. 게임 이론적 분석

치킨 게임은 두 명의 운전자가 좁은 다리를 마주 보고 돌진하는 상황을 모델로 한다. 먼저 핸들을 꺾는 쪽이 상대방에게 양보하는 것이고, 둘 다 꺾지 않으면 충돌이라는 최악의 결과가 발생한다. 각 운전자에게 최선은 상대방이 꺾는 동안 직진하는 것이지만, 둘 다 직진하면 모두에게 최악의 결과가 초래된다.[2]

이러한 상황은 게임 이론에서 비제로섬 게임으로 분석된다. 양측 모두에게 최악의 결과(충돌)를 피하려면 적어도 한쪽은 양보해야 한다.

내쉬 균형은 각 플레이어가 상대방의 전략을 고려하여 자신의 전략을 변경할 유인이 없는 상태를 의미한다. 치킨 게임에는 두 개의 순수 전략 내쉬 균형과 하나의 혼합 전략 내쉬 균형이 존재한다.

- 순수 전략 내쉬 균형: 한쪽 플레이어만 양보하고, 다른 쪽 플레이어는 직진하는 경우이다.

- 혼합 전략 내쉬 균형: 각 플레이어가 확률적으로 양보 또는 강경(직진)을 선택하는 경우이다.

"치킨 게임"과 "매-비둘기 게임"에서 대칭적인 내쉬 균형은 두 플레이어가 공격(직진) 또는 회피 중 무작위로 선택하는 혼합 전략 내쉬 균형이다. 그러나 이 혼합 전략 균형은 최적화되지 않은 경우가 많다. 즉, 두 플레이어가 행동을 조율할 수 있다면 더 나은 결과를 얻을 수 있다.[13]

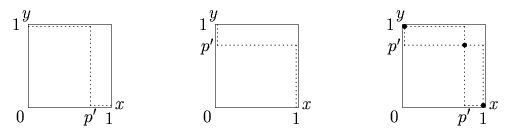

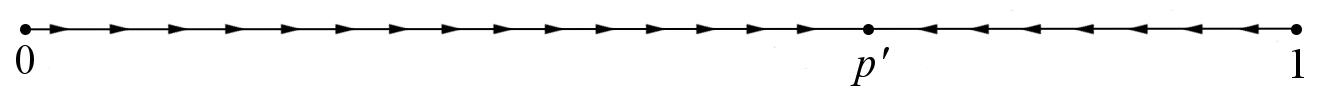

그림 5의 변수 ''x''와 ''y''는 플레이어 X와 Y가 각각 고조된 전략("매" 또는 "피하지 않음")을 사용할 확률이다. 왼쪽 그래프의 선은 플레이어 Y가 ''x''의 함수로 고조된 전략을 사용할 최적 확률을 보여준다. 두 번째 그래프의 선은 플레이어 X가 ''y''의 함수로 고조된 전략을 사용할 최적 확률을 보여준다(축이 회전하지 않아 종속 변수가 가로축에 표시되고 독립 변수가 세로축에 표시). 내쉬 균형은 플레이어의 대응이 일치하는 지점, 즉 교차하는 지점이다.

진화 게임 이론의 생물학 관련 문헌에서는 치킨 게임을 매-비둘기 게임이라고도 한다. 존 메이너드 스미스와 조지 R. 프라이스는 "동물 갈등의 논리"라는 논문에서 매-비둘기 게임의 초기 형태를 제시했다.[6]

3. 1. 보수 행렬

치킨 게임의 보수 행렬은 각 플레이어의 선택에 따른 결과를 나타낸다. 일반적으로 양보(협조)하면 작은 손실을, 강경(배신)하면 상대방에 따라 큰 이익 또는 큰 손실을 얻게 된다.

위 표에서 "협조"는 핸들을 꺾는 것을, "배신"은 직진하는 것을 의미한다. 게임 시작 전 자신의 선택을 결정해야 하며, 상대방의 행동을 확인한 후에도 처음 결정을 번복할 수 없다.[5]

치킨 게임은 죄수의 딜레마와는 달리, 상대방의 행동에 따라 최적의 행동이 달라진다.

3. 2. 죄수의 딜레마와의 비교

치킨 게임은 죄수의 딜레마와 유사하게 상반된 이해관계가 있는 대칭적인 2x2 게임이다. 선호하는 결과는 죄수의 딜레마에서는 상대방이 "협력"할 때 "배신"하는 것이고, 치킨 게임에서는 상대방이 "회피"할 때 "직진"하는 것이다. 죄수의 딜레마는 협력의 불가능성에 관한 것이고, 치킨 게임은 갈등의 불가피성에 관한 것이다. 반복적인 플레이는 죄수의 딜레마를 해결할 수 있지만, 치킨 게임은 해결할 수 없다.[16]두 게임 모두 양쪽 플레이어가 덜 공격적인 전략을 선택하는 바람직한 협력적인 결과를 가지고 있다. 치킨 게임에서는 "회피-회피", 죄수의 딜레마에서는 "협력-협력"을 선택하여 플레이어가 "협력" 보상 C를 받는다. 이러한 합리적인 결과에서 벗어나려는 유혹은 치킨 게임에서 "직진"으로, 죄수의 딜레마에서는 "배신"으로 향한다 (상대방이 덜 공격적인 움직임을 사용할 경우 '''T'''유혹 보상을 생성). 이 두 게임의 본질적인 차이점은 죄수의 딜레마에서는 "협력" 전략이 지배적인 반면, 치킨 게임에서는 상대방이 더 공격적인 움직임(즉, "배신" 대신 "직진")을 사용할 때 결과 보상이 반전되므로 이에 상응하는 움직임이 지배적이지 않다는 것이다.

치킨 게임의 보수 행렬은 다음과 같다. 여기서 "협조"는 핸들을 꺾는 선택을, "배신"은 직진하는 선택을 나타낸다.

위 모델에서는 게임 시작 전에 자신의 선택을 결정해야 하며, 게임 시작 직후에 상대의 행동을 확인할 수 있더라도 처음에 결정한 자신의 선택은 반드시 수행해야 한다.

죄수의 딜레마에는 상대의 행동에 관계없이 항상 최적의 행동이 존재하지만, 치킨 게임에서의 최적 행동은 상대의 행동에 의존한다.

4. 매-비둘기 게임 (진화 게임 이론)

치킨 게임은 진화 게임 이론에서 매-비둘기 게임으로도 불린다. 매는 이익을 위해 손해를 감수하는 공격적인 전략이고, 비둘기는 이익보다 손해를 피하는 방어적인 전략이다.[4]

매-비둘기 게임은 개체가 선택하는 전략뿐만 아니라 상대방의 전략에 따라 서로의 성공률이 결정되는 게임이론에 바탕을 두고 있다.[6] A가 매 전략을 선택하는 빈도가 높고, 그 결과가 이익일 확률이 높을수록, 상대방(B)도 매 전략을 선택한 경우 B는 큰 손해를 입게 된다.

4. 1. 기본 모델

진화 게임 이론의 생물학 관련 문헌에서는 이 게임을 매-비둘기 게임이라고 한다. 매-비둘기 게임의 초기 형태는 존 메이너드 스미스와 조지 R. 프라이스가 그들의 논문 "동물 갈등의 논리"에서 제시했다.[6] 매-비둘기 게임은 두 플레이어가 자원을 두고 경쟁하는 상황을 모델링한다. 각 플레이어는 '매' 전략(공격) 또는 '비둘기' 전략(위협 후 분배) 중 하나를 선택할 수 있다.- 양쪽 모두 매 전략: 자원을 차지하기 위해 싸우다 상처를 입어 양쪽 모두 손실(-25, -25)을 본다.

- 한쪽만 매 전략: 매 전략을 선택한 플레이어가 자원을 독점(50)하고, 비둘기 전략을 선택한 플레이어는 아무것도 얻지 못한다(0).

- 양쪽 모두 비둘기 전략: 자원을 대등하게 나누어 갖는다(25, 25).

매-비둘기 게임의 전통적인[4][7] 보수 행렬은 아래와 같다. 여기서 V는 경쟁 자원의 가치이고, C는 격렬한 싸움의 비용이다. 자원의 가치는 싸움의 비용보다 작다고 가정한다(C > V > 0). 만약 C ≤ V 이면, 결과적인 게임은 치킨 게임이 아니라 죄수의 딜레마가 된다.

- W > T > L > X

생물학자들은 고전적인 매-비둘기 게임의 변형된 버전을 탐구하여 생물학적으로 관련된 여러 요인을 조사해왔다. 여기에는 자원 점유 잠재력의 변화를 추가하고, 서로 다른 게임 참가자에게 승리 가치의 차이를 부여하는 것,[8] 게임에서 움직임을 선택하기 전에 서로 위협할 수 있도록 허용하는 것,[9] 그리고 상호 작용을 게임의 두 번의 플레이로 확장하는 것을 포함한다.[10]

4. 2. 진화적 안정성

진화 게임 이론에서 생물학과 관련된 글에서는 치킨 게임을 매-비둘기 게임이라고도 부른다. 매-비둘기 게임의 초기 형태는 존 메이너드 스미스와 조지 R. 프라이스가 "동물 갈등의 논리"라는 논문에서 제시했다.[6]매는 이익을 위해 손해를 감수하는 공격적인 전략이고, 비둘기는 이익보다 손해를 피하는 방어적인 전략이다. A가 매 전략을 많이 선택하고, 그 결과가 이익일 확률이 높을수록, 상대방(B)도 매 전략을 선택했을 때 B는 큰 손해를 입게 된다. 이처럼 매-비둘기 게임은 자신의 전략뿐만 아니라 상대방의 전략에 따라 서로의 성공률이 결정되는 게임 이론에 바탕을 두고 있다.

매-비둘기 게임의 전통적인 보수 행렬은 다음 표와 같다. 여기서 V는 경쟁 자원의 가치이고, C는 싸움의 비용이다. 보통 자원의 가치는 싸움의 비용보다 작다고 가정한다(C > V > 0). 만약 C ≤ V이면, 치킨 게임이 아니라 죄수의 딜레마가 된다.

비둘기끼리 만났을 때 보수를 어떻게 나누는지는 모델에 따라 다르다. 때로는 똑같이 나누고(각각 V/2), 때로는 0이라고 가정한다.

매-비둘기 게임은 보통 V와 C로 보수를 표현하지만, 다음 조건을 만족하는 모든 행렬에 대해 적용 가능하다. (W > T > L > X)

모든 반(反)조정 게임은 세 가지 내쉬 균형을 갖는다. 두 가지는 각 플레이어가 전략 쌍 중 하나를 플레이하고 다른 플레이어가 반대 전략을 선택하는 순수 조건부 전략 프로필이다. 세 번째는 각 플레이어가 두 개의 순수 전략 중에서 확률적으로 선택하는 혼합 균형이다. 비상관적 비대칭성이 존재하는지에 따라 순수 내쉬 균형 또는 혼합 내쉬 균형이 진화적으로 안정한 전략(ESS)이 된다.

매파-비둘기 게임의 ESS는 혼합 전략이다. 형식적 게임 이론은 이 혼합이 모집단 내의 모든 플레이어가 두 순수 전략 중 무작위로 선택하기 때문인지 또는 모집단이 특정 순수 전략을 선택하는 데 전념하는 플레이어의 다형성 혼합이기 때문인지에 대해 무관심하다. 생물학적으로, 이 두 가지 선택지는 매우 다른 생각이다. 매파-비둘기 게임은 이 두 가지 혼합 방식 중 어떤 것이 실제로 우세해야 하는지를 탐구하기 위한 진화 시뮬레이션의 기반으로 사용되어 왔다.

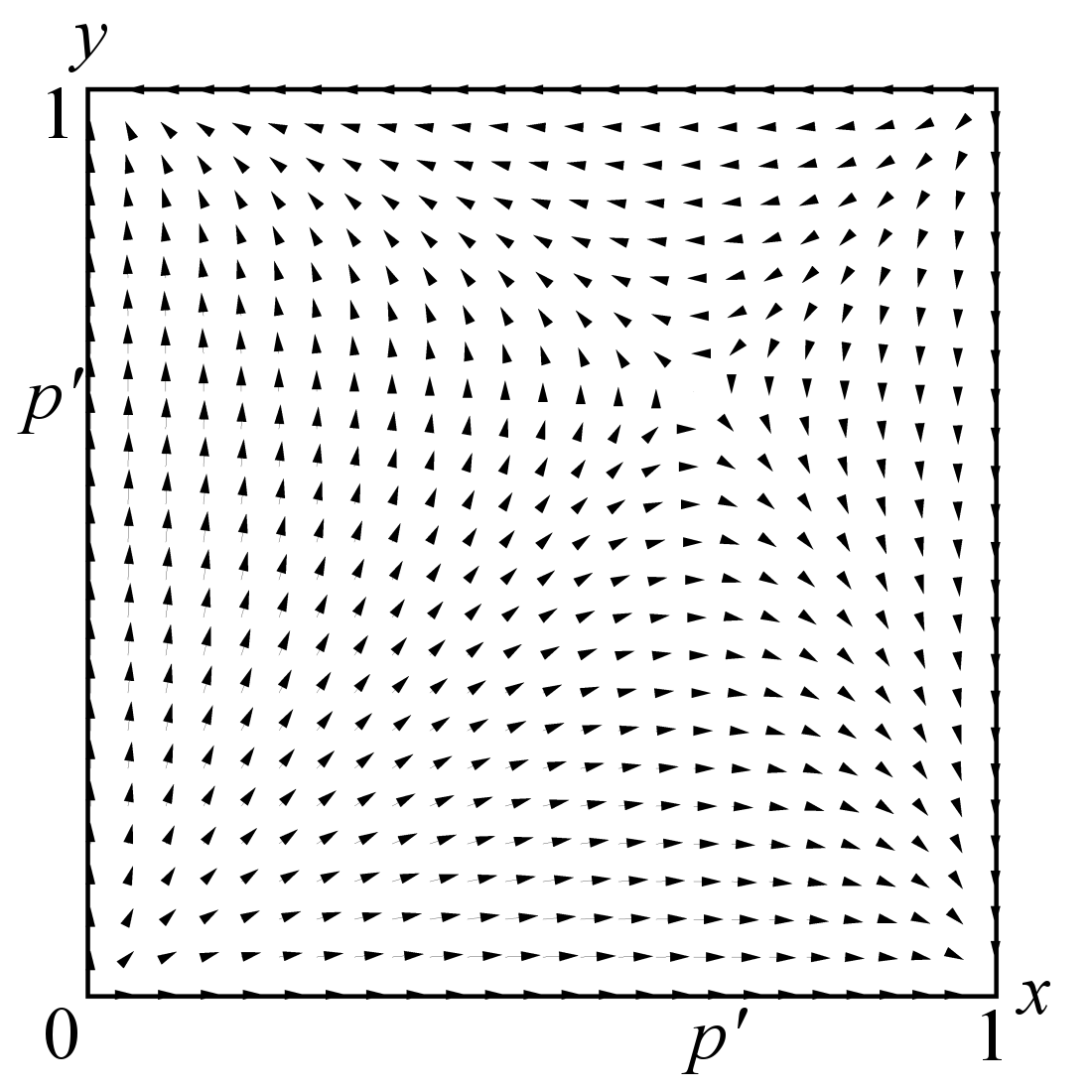

복제자 역학은 진화 게임 이론에서 흔히 사용되는 전략 변화의 간단한 모델이다. 이 모델에서 평균보다 더 나은 전략은 평균보다 못한 전략을 희생하여 빈도가 증가한다. 복제자 역학에는 두 가지 버전이 있다. 한 버전에서는 스스로와 대결하는 단일 집단이 있다. 다른 버전에서는 각 집단이 다른 집단과만 대결하는(자신과 대결하지 않음) 두 집단 모델이 있다.

단일 집단 모델에서 유일한 안정 상태는 혼합 전략 내쉬 균형이다. 모든 초기 집단 비율(모두 ''매''이고 모두 ''비둘기''인 경우 제외)은 집단의 일부가 ''매''를 하고 일부가 ''비둘기''를 하는 혼합 전략 내쉬 균형으로 수렴한다. (이것은 유일한 ESS가 혼합 전략 균형이기 때문에 발생한다.) 두 집단 모델에서는 이 혼합 지점이 불안정해진다. 실제로, 두 집단 모델의 유일한 안정 상태는 한 집단이 모두 ''매''로 구성되고 다른 집단이 모두 ''비둘기''로 구성되는 순수 전략 균형에 해당한다. 이 모델에서 한 집단은 공격적인 집단이 되고 다른 집단은 수동적인 집단이 된다. 이 모델은 그림 7a에 묘사된 벡터 필드로 설명된다. 단일 집단 모델의 1차원 벡터 필드(그림 7b)는 두 집단 모델의 왼쪽 아래에서 오른쪽 위 대각선에 해당한다.

단일 집단 모델은 상관관계가 없는 비대칭이 없는 상황을 제시하며, 따라서 최고의 플레이어는 자신의 전략을 무작위화할 수밖에 없다. 두 집단 모델은 그러한 비대칭을 제공하며 각 집단의 구성원은 이를 사용하여 자신의 전략을 상관시킨다. 두 집단 모델에서 한 집단은 다른 집단을 희생하여 이득을 얻는다. 따라서 매–비둘기와 치킨 게임은 복제자 역학의 두 가지 다른 버전의 질적 결과가 크게 다른 흥미로운 경우를 보여준다.[14]

"치킨 게임"과 "매-비둘기 게임" 모두에서 유일한 대칭 내쉬 균형은 두 개인이 공격/직진 또는 비둘기/회피 중 무작위로 선택하는 혼합 전략 내쉬 균형이다. 이 혼합 전략 균형은 종종 최적화되지 않는다. 즉, 두 플레이어 모두 어떤 식으로든 행동을 조율할 수 있다면 더 나은 결과를 얻을 수 있다.[13]

호크-비둘기 게임에는 세 가지 내쉬 균형이 있지만, 진화적으로 안정한 전략(ESS)으로 나타나는 균형은 게임에 상관관계가 없는 비대칭성이 존재하는지에 따라 달라진다. 행 플레이어가 한 전략을 선택하고 열 플레이어가 다른 전략을 선택하려면 플레이어는 자신이 어떤 역할(열 플레이어 또는 행 플레이어)을 맡고 있는지 구별할 수 있어야 한다. 그러한 상관관계가 없는 비대칭성이 존재하지 않으면 두 플레이어 모두 동일한 전략을 선택해야 하며, ESS는 혼합 내쉬 균형이 된다. 상관관계가 없는 비대칭성이 존재하면, 혼합 내쉬는 ESS가 아니지만 두 개의 순수한 역할 의존적인 내쉬 균형은 ESS가 된다.

이 상관관계가 없는 비대칭성에 대한 표준적인 생물학적 해석은 한 플레이어가 영토 소유자이고 다른 플레이어가 그 영토 침입자라는 것이다. 대부분의 경우, 영토 소유자는 매파 전략을, 침입자는 비둘기파 전략을 사용한다. 이런 의미에서 호크-비둘기 게임에서의 전략 진화는 일종의 전형적인 소유권 버전의 진화로 볼 수 있다. 그러나 게임 이론적으로 이 해법에 특별한 것은 없다. 소유자가 비둘기파 전략을 사용하고 침입자가 매파 전략을 사용하는 반대 해법 역시 동일하게 안정적이다. 사실, 이 해법은 특정 종의 거미에서 나타난다. 침입자가 나타나면 점유하고 있던 거미가 떠난다. 소유권이 "반 소유권"보다 널리 퍼져 있는 이유를 설명하려면, 이러한 추가적인 대칭성을 깨뜨릴 방법을 찾아야 한다.[13]

가장 단순한 매와 비둘기 게임에서는 공유 자원을 분할하는 방법으로 두 명의 플레이어가 각각 두 종류의 전략 중 하나를 선택할 수 있다.

두 플레이어가 동시에 자원(식량, 배우자 등)을 발견했다고 가정한다. 양쪽은 공격적인 매가 될지, 온화한 비둘기가 될지를 결정한다. 둘 다 매 전략을 선택하면, 자원을 빼앗기 위해 싸우다 상처를 입어 점수가 마이너스이다. 한쪽이 매, 다른 쪽이 비둘기 전략을 선택하면, 매는 자원을 독점하지만, 비둘기는 재빨리 도망가 아무것도 잃지 않는다. 둘 다 비둘기 전략을 선택하면, 잠시 위협한 후에 자원을 대등하게 나눈다. 여기서 이득은 적응도, 즉 생존과 번식 성공도이다.

매와 비둘기 전략은 유전적으로 결정된다고 가정한다. 집단 전체가 비둘기라면, 자원은 평화롭게 분배된다. 그러나 매 전략이 끼어들면, 매는 매우 높은 적응도를 얻을 수 있으며, 집단 내에 널리 퍼진다. 매만 있는 집단에 비둘기가 진입하면, 비둘기는 자원을 거의 얻지 못할지도 모르지만 매처럼 상처를 입는 일은 없고, 그 집단에서 최대의 적응도를 갖는 것은 비둘기이다. 어느 집단에서도 소수파가 유리해져(빈도 의존 선택), 빈도를 증가시켜 간다. 위의 이득표 설정에서는, 양자의 이득이 균형을 이루는 것은 매 전략이 7/12, 비둘기 전략이 5/12인 경우이다. 집단이 균형 상태에 도달했을 때, 이 전략의 균형을 진화적으로 안정된 전략이라고 한다. 진화적으로 안정된 전략은 개체의 성공도를 최대화하지만, 집단 전체의 총 이득이 최대화된다고는 할 수 없다.

이 단순한 모델에서는 다음 사항들이 가정되어 있다.

- 상대의 수를 예측할 수 없다.

- 과거에 싸운 특정 상대, 또는 통계적인 정보를 기억하지 않는다.

- 다투고 있는 자원에 대한 요구가 양쪽 동일하다(한쪽이 배부르거나 하지 않다).

- 자원량에 대한 양쪽이 가진 정보가 동일하다.

하지만 실제 생물의 행동에 응용될 때에는 이러한 요소가 가미된다.

4. 3. 실제 생물 행동에의 응용

단순화된 모델에서는 다음 요소들이 고려되지 않는다.- 상대방의 수를 예측할 수 없다.

- 과거에 싸운 특정 상대방이나 통계적인 정보를 기억하지 않는다.

- 다투는 자원에 대한 요구가 양측이 동일하다 (한쪽이 배부르거나 하지 않다).

- 자원량에 대한 양측이 가진 정보가 동일하다.

하지만 실제 생물 행동에 응용될 때는 이러한 요소들이 추가적으로 고려된다.[15]

5. 현실에서의 사례 및 응용

치킨 게임은 국제 정치, 경제, 사회 현상 등 다양한 분야에서 극단적인 경쟁 상황을 설명하는 데 사용된다.

두 명의 운전자가 서로를 향해 돌진하는 상황을 비유한 치킨 게임에서, 먼저 핸들을 꺾는 쪽이 패배하고, 양쪽 모두 꺾지 않으면 충돌이라는 최악의 결과가 발생한다. 각 운전자는 상대방이 먼저 꺾기를 바라면서 최대한 버티려고 하기 때문에, 파국으로 치달을 위험이 있다.

이러한 상황은 현실에서도 다양한 형태로 나타난다. 한쪽이 자신의 의도를 명확히 알리는 전략을 사용하기도 한다. 예를 들어, 대결 직전에 핸들을 뽑아버리는 것은 상대방에게 피할 수밖에 없도록 강요하는 것이다.[11] 이는 자신의 선택지를 줄이는 것이 때로는 유리한 전략이 될 수 있음을 보여준다. 스탠리 큐브릭의 영화 ''닥터 스트레인지러브''에서는 러시아가 핵 공격을 받으면 자동으로 세계를 멸망시키는 "종말 기계"를 설치하여 미국의 공격을 억제하려 했지만, 이를 너무 늦게 알려 파국을 막지 못하는 상황이 연출된다.

매파-비둘기 게임은 치킨 게임의 변형으로, 자원을 놓고 경쟁하는 두 플레이어가 매파(공격적) 또는 비둘기파(온건적) 전략을 선택하는 상황을 가정한다.[4] 두 플레이어 모두 매파 전략을 선택하면 싸움이 일어나고, 한쪽만 매파를 선택하면 그 플레이어가 승리한다. 두 플레이어 모두 비둘기파를 선택하면 무승부가 된다. 이 게임의 내쉬 균형은 진화적으로 안정한 전략(ESS)으로 나타나며, 게임에 상관관계가 없는 비대칭성이 존재하는지에 따라 달라진다.[13]

"치킨 게임"과 "브링크십"은 종종 갈등 상황에서 동의어로 사용되지만, 엄밀한 게임 이론적 의미에서 "브링크십"은 상대방의 공격적인 행동을 억제하기 위해 고안된 전략적 움직임을 의미한다. "치킨 게임"과 "소모전" 게임은 갈등의 고조를 모델링하지만, 갈등이 고조될 수 있는 형태에서 차이가 있다. 치킨 게임은 파국적인 결과가 바람직한 결과와 종류가 다른 상황을 모델링하는 반면, 소모전은 결과가 정도의 차이만 있는 상황을 모델링한다.

치킨 게임과 죄수의 딜레마는 모두 상반된 이해관계를 가진 대칭적인 2x2 게임이다. 두 게임의 본질적인 차이점은 죄수의 딜레마에서는 "협력" 전략이 지배적인 반면, 치킨 게임에서는 상대방이 더 공격적인 움직임(즉, "배신" 대신 "직진")을 사용할 때 결과 보상이 반전되므로 이에 상응하는 움직임이 지배적이지 않다는 것이다. 반복적인 플레이는 죄수의 딜레마를 해결할 수 있지만, 치킨 게임은 해결할 수 없다.[16]

5. 1. 국제 관계

버트런드 러셀은 치킨 게임을 핵전쟁 벼랑 끝 전술에 비유했다.[2] 냉전 시대 미국과 소련 간의 핵무기 경쟁은 치킨 게임의 대표적인 예시로 볼 수 있다. 양측은 핵무기라는 파국적인 결과를 초래할 수 있는 위험을 감수하면서도, 상대방이 먼저 물러서기를 기대하며 군비 경쟁을 지속했다.국가 간의 관계에서 치킨 게임은 군비 경쟁뿐만 아니라 무역 분쟁 등 다양한 형태로 나타난다. 각 국가는 자국의 이익을 극대화하기 위해 상대방이 양보할 때까지 강경한 태도를 유지하지만, 이는 양측 모두에게 최악의 결과를 초래할 수 있는 위험을 수반한다.

"브링크십(Brinkmanship)"은 종종 치킨 게임과 동의어로 사용되기도 하지만, 엄밀한 의미에서는 상대방의 공격적인 행동을 억제하기 위해 고안된 전략적 움직임을 의미한다. 이는 공격에 직면했을 때 비이성적인 행동을 할 수 있다는 위협을 통해 상대방의 행동을 제어하려는 전략이다.[9]

5. 2. 경제

메모리 반도체 분야에서 삼성전자와 일본 업체들 간의 경쟁은 대표적인 치킨 게임의 예시로 꼽힌다. 삼성전자는 마진을 극단적으로 줄여 손해를 보면서까지 점유율을 높이는 전략을 택했다. 이러한 극단적인 가격 인하 전략은 경쟁 업체들을 압박했고, 결국 일본의 메모리 반도체 업체들은 파산하거나 사업을 접어야 했다.[20] 그 결과, 메모리 반도체 시장은 삼성전자가 독식하게 되었다.5. 3. 기타

영화 《이유 없는 반항》의 '겁쟁이 달리기' 장면에서는 버즈가 차에서 탈출하지 못하고 충돌로 사망하는 상황이 발생한다. 반대로 《풋루스》에서는 렌 매코믹이 트랙터에 갇혀 '치킨'을 할 수 없게 되면서 게임에서 승리한다. 영화 《천국의 아이》에서도 비슷한 사건이 두 번 발생하는데, 처음에는 바비가 차에 갇히고, 나중에는 레니가 절벽에서 차를 몰고 간다.[3]5. 4. 프로젝트 관리

"스케줄 치킨"[17]은 프로젝트 관리와 소프트웨어 개발 분야에서 사용되는 용어이다. 이는 여러 팀이 서로 경쟁적으로 비현실적인 일정을 제시하는 상황을 말한다. 각 팀은 상대 팀보다 더 빠른 시일 내에 기능을 제공할 수 있다고 주장하며, 이는 실제 기능 통합 테스트나 제공 시점 직전까지 계속된다.[17]이러한 "스케줄 치킨"[18] 관행은 팀 간의 의존성 때문에 연쇄적인 일정 지연을 일으키는 경우가 많다. 또한, 나쁜 소식을 먼저 알리는 것을 꺼리는 심리 때문에 문제를 파악하고 해결하기 어렵게 만든다. 이러한 행동의 심리적 요인은 매파-비둘기 게임 또는 설원 모형의 갈등과 유사하다.[19]

참조

[1]

논문

[2]

논문

[3]

논문

[4]

논문

[5]

논문

[6]

학술지

The Logic of Animal Conflict

[7]

서적

Evolution and the theory of games

Cambridge University Press

[8]

논문

[9]

논문

[10]

논문

[11]

논문

[12]

논문

[13]

논문

[14]

논문

[15]

서적

Evolutionary Genetics

Oxford University Press

[16]

학술지

Punishment in Iterated Chicken and Prisoner's Dilemma Games

https://doi.org/10.1[...]

1990-10-01

[17]

서적

The Patterns Handbook: Techniques, Strategies, and Applications

Cambridge University Press

[18]

서적

Planning Extreme Programming

Safari Tech Books

[19]

웹사이트

Macronomics: February 2012

http://macronomy.blo[...]

Macronomy.blogspot.in

2012-08-13

[20]

뉴스

일본 최대 D램업체 엘피다 파산…'삼성전자의 제물'

프레시안

2012-02-28

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com